|

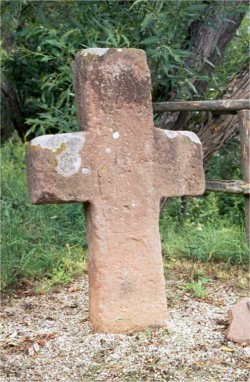

Für die meist inschriftlosen mittelalterlichen Steinkreuze hat sich der Begriff „Sühnekreuz“ eingebürgert, der davon abgeleitet ist, dass solche Kreuze als Sühne für einen Mord oder Totschlag aufgestellt wurden, um die sonst übliche Blutrache abzuwenden. Ein Sühnevertrag regelte das „Seelgerät“ für den Verstorbenen, die Entschädigung der Hinterbliebenen und die Rehabilitation des Täters – Gedanken wie wir sie im „Täter-Opfer-Ausgleich“ des modernen Strafrechts wieder finden. In unserem Landkreis ist allerdings kein Kreuz bekannt, für das sich der entsprechende Sühnevertrag zuordnen ließe. Dafür gibt es eine breite Palette von Sagen, die mit diesen Kreuzen in Verbindung gebracht werden. Während oft davon berichtet wird, die Zeichen auf den Steinkreuzen seien die Mordwerkzeuge, ist sich die Wissenschaft heute weitgehend einig, dass es sich um Symbole handelt, die auf den Beruf des Getöteten hinweisen. Durch das Inkrafttreten der „Constitutio Criminalis Carolina“ von 1532, der Peinlichen Halsgerichtsordnung Karls V., wurde der Brauch, Sühneverträge zu schließen, durch staatliches Strafrecht abgelöst. Die Sühnekreuze müssen demnach älter sein und gehören zu unseren ältesten Kleindenkmalen. Mit der „Carolina“ hört die Errichtung von Sühnekreuzen auf. Doch ist nicht auszuschließen, dass auch in späterer Zeit Steinkreuze zum Gedenken an Unfälle aufgestellt wurden. Andere Errichtungsursachen, die gern diskutiert werden, ist die Funktion der Kreuze als Grenzstein, als Wegweiser oder zur Erinnerung an eine aufgelassene Kapelle oder einen alten Friedhof. Seit dem späten 19. Jahrhundert hat sich die Forschung mit diesen Kreuzen beschäftigt. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen entstanden die ersten Inventare der Steinkreuze. Seit 1933 gibt es sogar eine spezielle Fachzeitschrift zur deutschen Steinkreuzforschung, „Das Steinkreuz“. Für die Pfalz gab es zunächst nur verstreute Hinweise auf einzelne dieser Kreuze, bis Fred Weinmann diese in angemessener Form im Pfalzatlas allgemeiner bekannt machte und 1973 ein Inventar herausgab. Bis etwa 1980 erschienen auch in anderen Bundesländern solche Inventare. Danach wurde es wieder still um diese Kleindenkmäler, – und außer den örtlichen Heimatforschern wusste kaum jemand über sie Bescheid. Umso erfreulicher ist es, dass die Steinkreuze jetzt Eingang in die modernen Medien gefunden haben. Bei der Internetseite www.suehnekreuz.de hat sich eine stets wachsende Gemeinschaft von Heimatkundlern und Chronisten zusammengefunden, die ihre Erfahrungen quer durch die Republik austauschen. Im Folgenden sollen die Steinkreuze unseres Landkreises in Kurzform von Nord nach Süd beschrieben werden. Die meisten dieser Kreuze wurden würdevoll in die Gestaltung kleiner Grünanlagen einbezogen – andere stehen an verborgener Stelle unbeachtet am Wegesrand. Die bekannteste Steinkreuzgruppe der Pfalz steht beim Johanniskreuz, bis wohin sich einst der frühere Amtsbezirk von Bergzabern erstreckte. Das möglicherweise aus dem 13. Jahrhundert stammende Grenz- oder Geleitkreuz wurde mehrfach erneuert. Um 1960 wurden drei Kreuze aus verschiedenen Jahrhunderten zu einer kleinen Grünanlage gestaltet. Die Volkssage bringt das Kreuz in Verbindung mit einem edlen Herrn Johannes, der hier gewaltsam zu Tode kam. Eine weitere Steinkreuzgruppe stand bei Kirrweiler, etwa 100 m westlich vom Friedhof. Zwei der Kreuze wurden leider gestohlen. Das dritte wurde als Grabkreuz auf den Friedhof verbracht, um es vor dem gleichen Schicksal zu bewahren. Ein weiteres Steinkreuznest mit drei Sühnekreuzen findet sich östlich von Gleisweiler. Bei zwei Kreuzen ist ein Arm abgebrochen; bei einem ist ein Sesel als Winzerzeichen eingemeißelt. Die Kreuze sollen an die historisch nicht belegte „Seselschlacht“ erinnert, bei der die Bauern bei einem Weidestreit ihre Sesel als Waffen benutzten.

Das Steinkreuz von Dernbach stand früher an der Gemarkungsgrenze in der Nähe des Galgens. Es wird in einer 1564 datierten Karte an seinem früheren Standort dargestellt. In der Mitte der Kreuzarme ist eine Pflugschar dargestellt, die zu dem Namen „Scharkreuz“ führte. Der Volksmund machte ein „Scharrkreuz“ daraus – verbunden mit der Vorstellung, dass hier ein Toter ohne kirchlichen Segen „verscharrt“ wurde. Nördlich von Essingen steht nahe der Straße ein Sühnekreuz unbeachtet am Böschungsrand. Hier soll ein pflügender Bauer einen schweren Stock nach vorn geschleudert haben, um seine Ochsen anzutreiben. Doch er traf seinen Sohn, der auf der Stelle tot umfiel. Über einen in die Ostwand der katholischen Kirche von Knöringen eingemauerten Kreuzstein konnte bisher nichts Näheres in Erfahrung gebracht werden. Ein Steinkreuz, das 1968 nahe Arzheim beim Roden eines Weinberges gefunden wurde, befindet sich in Privatbesitz und ist leider nicht öffentlich zugänglich. In Völkersweiler wurde ein Steinkreuz an der Dorfkirche St. Silvester aufgestellt. Der Ursprung des Kreuzes ist unbekannt. Südlich des Ortes, schon auf der Gemarkung Gossersweiler, steht ein weiteres Steinkreuz am Straßenrand. Auf seiner Vorderseite ist eine erhabene Pflugschar dargestellt. Man erzählt, dass hier ein pflügender Bauer durch seine Pflugschar getötet wurde. Westlich von Dörrenbach steht am Waldweg oberhalb der Eselsbühne ein weiteres Steinkreuz. In seine Vorderseite sind zwei gekreuzte Sesel eingehauen. Das Kreuz wird hier als „Pestkreuz“ bezeichnet, was vermuten lässt, dass es als Schutz vor der Pest oder aber als Dankeszeichen zur Abwendung einer drohenden Pest aufgestellt wurde. Die Grünanlage um das Kreuz wurde im Frühjahr 2006 neu gestaltet. Eine Sandsteinplatte vor dem Kreuz erweckt den Eindruck, als sei hier jemand bestattet worden. Nachgrabungen an Sühnekreuzen, die als Soldatengräber gedeutet wurden, konnten jedoch in den seltensten Fällen ein Bestattung nachweisen. Flurnamen wie der „Kreuzstein“ bei Leinsweiler lassen vermuten, dass es früher noch mehr dieser Kreuze gab. In der Bindersbacher Grenzbeschreibung von 1604 finden wir einen Hinweis auf die Vergänglichkeit der alten Kreuze: „Hier solt du wißen, daß auch hier stehet, ein klein steinern Creuz, so verschlagen ist, und kein Marckstein, sondern bedeutet, daß ein Gerber von Landau auf dem Platz tod geschlagen ist.“ Anders als unsere barocken Hochkreuze, die der französischen Revolution weitgehend zum Opfer fielen, wurden die mittelalterlichen Sühnekreuze eher als Rechtssymbole aufgefasst und entgingen so der damals angeordneten Zerstörung christlicher Symbole. |

|||||||||

|

aus: "Gärten und Parks", Heimatjahrbuch 2007 Südliche Weinstraße, Otterbach/Kaiserslautern

2006, S. 100–102 |

|||||||||